Mieux comprendre le genre et se libérer des stéréotypes

Rêver d’être une pilote de course ou pleurer quand on est un garçon, sans pour autant se prendre des remarques désobligeantes : voilà ce que devrait permettre l’égalité des genres. Pourtant, des codes invisibles continuent de dicter nos couleurs, nos émotions et même nos salaires. Loin des clichés rose-bleu, cet article plonge au cœur du concept de gender et trace des pistes concrètes pour que chaque identité puisse enfin s’épanouir sans contraintes

Dans tes cours, dans la presse ou même sur ton feed Insta, le mot « gender » est partout. On le confond souvent avec le sexe biologique, deux notions pourtant très différentes.

Le sexe renvoie aux caractéristiques physiques (chromosomes, hormones, organes reproducteurs), tandis que le genre concerne les rôles, attentes et expressions qu’on t’attribue parfois avant même que tu ne voies le jour.

Exemple : on t’enfile un body rose, parce qu’on t’a assigné·e fille à la naissance. Et quelques années plus tard, on préfère t’offrir une dînette plutôt qu’un kit de Lego Technic. Ton corps (le sexe biologique) n’a en réalité rien à voir dans ces choix : ce sont les règles sociales (le genre) qui se renforcent autour de toi au fil du temps, verrouillant peu à peu les rôles qu’on attend de toi.

Comprendre la distinction entre sexe (biologique) et genre (social) change véritablement la donne : cela met en lumière les inégalités qui touchent les filles et révèle la réalité, trop souvent invisibilisée, des personnes qui ne rentrent pas dans les cases d’une binarité cisgenre (transgenres, intersexes, non-binaires, agenres, etc.).

En nommant explicitement cette réalité sociale, le terme anglais gender a rendu le débat incontournable : il a ouvert la voie à la reconnaissance d’identités multiples et à des droits plus inclusifs pour toutes et tous.

-

Comprendre les identités de genre

Définitions clés

Quand on explore la question du genre, plusieurs termes reviennent régulièrement. Pour éviter les malentendus, commençons par un mini-lexique :

- Femme : personne qui s’identifie comme femme, indépendamment du sexe qui lui a été assigné à la naissance.

- Homme : personne qui s’identifie comme homme, indépendamment du sexe qui lui a été assigné à la naissance.

- Cisgenre : personne dont l’identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance (homme ou femme).

- Transgenre : personne dont l’identité de genre diffère de ce sexe assigné.

- Personne non binaire : personne qui ne se reconnaît pas exclusivement dans les catégories « femme » ou « homme ».

- Genderfluid : identité mouvante ; le sentiment de genre peut changer au fil du temps.

- Agenre : personne qui ne ressent pas d’identité de genre, ou qui en a une neutre, non-identifiée, ou ne souhaite pas la nommer. Certaines personnes agenres se reconnaissent dans l’absence totale de genre, d’autres préfèrent ne pas se rattacher à une catégorie ou un label spécifique.

- Transition : parcours (social, médical, administratif) permettant d’aligner son identité de genre et son expression de genre / son corps / ses papiers.

- Dysphorie : détresse liée au décalage entre genre ressenti et sexe assigné ; peut être sociale et/ou corporelle.

- Intersexe : personne née avec des caractéristiques sexuelles (chromosomes, hormones, organes reproducteurs) qui ne correspondent pas aux définitions médicales typiques de « mâle » ou « femelle ». Malheureusement, dans beaucoup de pays, la binarité reste la norme. Il en découle des opérations non consenties sur les nourrissons, une absence de cases administratives adaptées, des parcours scolaires et sportifs qui ne prévoient aucune option. Reconnaître l’intersexuation, c’est rappeler que la biologie elle-même est plus diverse qu’on ne le croit et que les droits - soin, identité, autodétermination - doivent protéger chaque variation corporelle, sans stigmatisation ni violence.

- Expression de genre : manière dont une personne présente son genre aux autres, à travers ses vêtements, sa coiffure, sa voix, ses gestes... Elle peut être perçue comme féminine, masculine, un mélange des deux, ou ni l’un ni l’autre. L’expression de genre ne reflète pas nécessairement l’identité de genre : une personne qui s’habille de façon féminine ne s’identifie par exemple pas forcément comme femme ou personne non binaire.

- Queer : mot-parapluie initialement péjoratif, aujourd’hui réapproprié. Il regroupe toute personne qui ne se reconnaît pas dans la norme hétéro-cis : orientations sexuelles LGBTQIA+ et/ou identités de genre en dehors du duo femme / homme. Certaines personnes l’emploient comme identité à part entière, d’autres comme simple bannière inclusive.

- LGBTQIA+ : acronyme regroupant Lesbiennes, Gays, Bisexuel·les, Transgenres, Queer / Questioning, Intersexes, Asexuel·les (ou Agenres), et le « + » pour toutes les autres identités non hétéro-cis. Il rappelle la diversité des vécus et l’importance d’une approche inclusive.

Témoignage: Astrid, 18 ans, est une fille transgenre à Loreto, au Pérou :

Je veux montrer aux jeunes qu’être une fille trans n’est pas un obstacle. Peu importe qui tu décides d’être dans cette vie, c’est très bien. Nous sommes tous·tes libres de nous exprimer. Je sais que j’ai la responsabilité de raconter mon histoire de la bonne manière, de continuer à apprendre et faire tout ce que je peux pour changer la perception et le traitement des personnes trans dans la société.

Si tu veux creuser davantage ce sujet, l’association belge Genres Pluriels propose un glossaire détaillé des termes trans et non binaires, une ressource de référence pour affiner ton vocabulaire.

Par ailleurs, les spécialistes emploient de plus en plus le sigle SOGIESC (acronyme pour Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression & Sex Characteristics), pour englober tout le spectre des orientations, identités, expressions et caractéristiques sexuelles. Ce terme générique rappelle qu’on parle à la fois de qui nous attire, de qui nous sommes, de la façon dont nous nous exprimons et de notre biologie.

Comment respecter l’identité de chacun·e

Respecter l’identité de genre de chacun·e tient souvent à des détails qui montrent notre écoute et notre ouverture.

Tout commence déjà par le respect des pronoms et du prénom. Il est essentiel d’utiliser celui que la personne a choisi, et non son dead name ou morinom, c’est-à-dire le nom qui lui a été assigné à la naissance mais qu’elle ne reconnaît plus comme le sien.

Demander simplement : « Quels pronoms préfères-tu ? » évite de supposer et d’imposer une identité à l’autre. Utiliser ensuite les pronoms choisis - elle, il, iel ou un autre - montre que tu reconnais la personne.

Il faut savoir que certaines personnes utilisent des néopronoms, c’est-à-dire des néologismes créés librement pour mieux refléter leur vécu de genre. Iel, par exemple, était un néopronom, avant d’entrer dans le dictionnaire. Par ailleurs, le pronom choisi ne correspond pas toujours à l’identité de genre (par exemple, une personne non binaire assignée fille à la naissance peut préférer le pronom il au lieu d’iel). Utiliser les bons pronoms, c’est la base du respect des identités.

Utilise également un langage inclusif ou épicène : dire « les élèves » plutôt que « les filles et les garçons », éviter les expressions genrées (« manpower », « mademoiselle »), préférer l’expression droits humains plutôt que droits de l’homme...

Ces attentions toutes simples créent un environnement où chacun·e se sent légitime, entendu·e et pleinement reconnu·e.

Identités au-delà des normes occidentales

Le genre se construit bien au-delà du simple duo femme / homme dans de nombreuses régions à travers le monde : il peut englober des responsabilités sociales, des rôles spirituels ou des fonctions rituelles qui défient nos catégories occidentales.

Bien avant l’émergence des théories queer en Europe, des sociétés d’Asie, d’Océanie ou des Amériques validaient déjà des identités plurielles et changeantes, offrant ainsi d’autres manières d’être soi. Voici quelques exemples emblématiques :

- Hijra : reconnues comme un troisième genre en Inde et au Pakistan, elles jouent parfois un rôle cérémoniel lors des naissances ou mariages.

- Fa'afafine : aux Samoa, ces personnes assument souvent des tâches familiales et sociales qui transcendent les divisions femme / homme.

- Two-Spirit : terme chapeau employé par certain·e·s Autochtones d’Amérique du Nord pour décrire des rôles de genre spirituels et sociaux distincts.

Ces exemples rappellent que la grille LGBTQIA+ occidentale ne couvre pas toute la richesse des vécus.

-

Stéréotypes et rôles liés au genre

Pour comprendre comment naissent les inégalités, il faut identifier ce qui les alimente, à savoir les stéréotypes. Ces idées toutes faites - « les filles sont douces », « les garçons sont forts » - sont un raccourci que l’on applique à tout un groupe sans vérifier s’il reflète vraiment la réalité.

Cela fonctionne comme un logiciel invisible : ils programment notre façon de voir (et de juger) les autres, influencent les attentes familiales, les options choisies à l’école, les rôles joués des pubs ou même la répartition des tâches à la maison.

Autrement dit, même avec la meilleure volonté du monde, on avance dans la vie avec ces filtres collés aux yeux. Comprendre leur fonctionnement est la première étape pour les démonter.

Comment naissent les stéréotypes ?

Spoiler : ils ne tombent pas du ciel… tu vas voir ! Ils s’installent dès la naissance, sous l’influence combinée de nos proches, de l’école et des images qui défilent sur nos écrans, comme le montre ces exemples :

- En famille : offrir une poupée ou une dinette à une petite fille et un camion à un garçon, c’est déjà apprendre que tout ce qui touche au soin est « féminin ».

- À l’école : lorsque les enseignant·e·s encouragent davantage les garçons à choisir les sciences comme études ou commentent la tenue des filles, ils et elles renforcent des attentes inégales. À l’inverse, plusieurs expérimentations montrent qu’une pédagogie attentive au gender pousse les élèves à questionner leurs manuels, l’aménagement des couloirs et même la répartition des tâches en classe.

- Dans les médias : les séries où les garçons cachent leurs larmes ou les pubs qui associent le ménage aux femmes forgent notre imaginaire dès le plus jeune âge.

« Partager les corvées, c’est possible »

Proby, 16 ans, vit dans une zone rurale du Rwanda. Tous les soirs, elle faisait la vaisselle, la lessive et le balayage pendant que ses frères jouaient au foot. « Ma mère disait qu’elle me préparait à être une bonne épouse », se souvient-elle.

Tout a changé quand Proby rejoint le club des droits de l’enfant de son école. Elle y découvre que filles et garçons ont les mêmes droits et que les corvées peuvent (et doivent) se partager. Forte de ces nouveaux arguments, elle lance la discussion à la maison : désormais, ses frères balaient et rangent, tandis qu’elle peut réviser plus longtemps. « On fait tourner le planning, personne ne râle et on a même plus de temps pour jouer ensemble », raconte-t-elle.

Pour Proby, comprendre ses droits a libéré toute la famille : « Ce n’est pas juste mon avenir qui s’ouvre, c’est aussi celui de mes frères. »

Pourquoi les stéréotypes sont nocifs ?

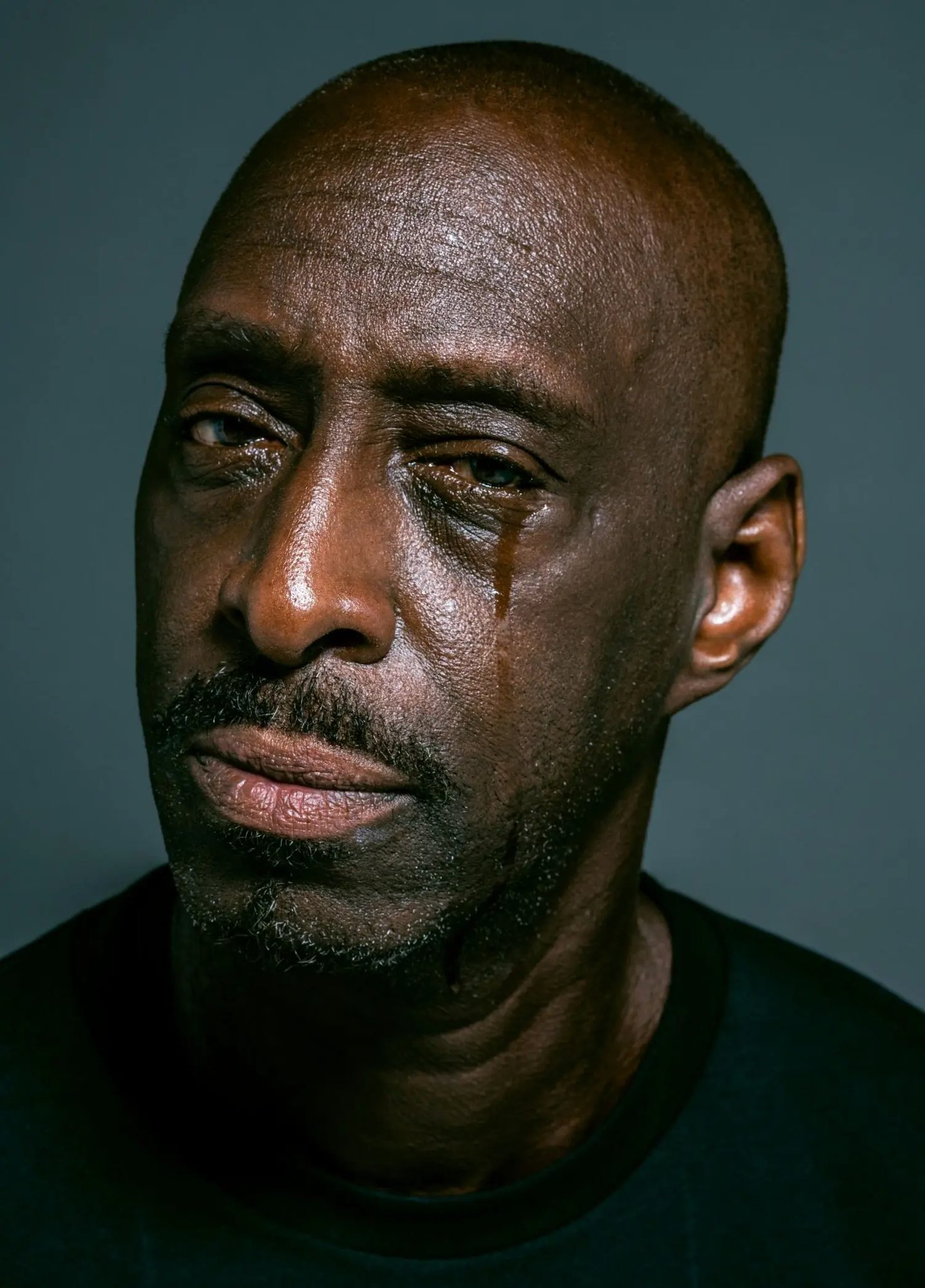

Ces clichés nous enferment dans des cases. On pousse les garçons à refouler leurs émotions (tu sais, le fameux « un homme ça ne pleure pas »), ce qui les rend anxieux et les empêche de chercher de l’aide quand ça va mal. On réserve les filières scientifiques aux garçons et les métiers du soin aux filles, verrouillant ainsi le choix d’études et cimentant une division sexuée du travail.

Et quand les études et les jobs restent collés à un genre, c’est le portefeuille qui paie l’addition : les inégalités salariales se creusent, les jeunes femmes continuent de gagner moins et, en prime, les personnes non binaires et trans, déjà sous-représentées, font face à encore plus de barrières à l’embauche. Injuste, non ?

Ces stéréotypes pèsent donc sur toutes les identités : ils étouffent l’expression des émotions, sabotent la confiance en soi et limitent la liberté de tracer son propre avenir.

Un appel à la déconstruction

Bonne nouvelle : il est possible de contourner et remettre en question ces clichés. Comment ? Cela peut prendre plusieurs formes :

- Interroger d’où vient chaque norme, en se posant par question la question : « Pourquoi ce métier est-il masculin ? ».

- Varier les représentations, par exemple en mettant en avant des femmes ingénieures ou des hommes éducateurs.

- Valoriser les parcours atypiques : une fille capitaine d’équipe de foot, un garçon passionné de danse classique… Cela ouvre le champ des possibles : plus on rend visibles les exceptions, plus elles deviennent la nouvelle norme.

-

Discriminations de genre

Une discrimination de genre survient dès qu’une personne est désavantagée parce qu’on l’identifie comme femme, homme, non binaire, intersexe, trans… Cela peut aller d’un simple commentaire rabaissant à l’exclusion d’un logement, d’un emploi ou d’un service de santé.

L’oppression, c’est la mise à profit systémique d’un groupe dominant par un groupe dominant. Ces injustices ne se limitent donc pas à des actes isolés ; elles s’inscrivent dans un système beaucoup plus vaste.

C’est là qu’entre en scène le patriarcat. Derrière ce mot parfois théorique se cache un mécanisme très concret : un modèle social qui place le masculin (surtout cisgenre) au sommet de la pyramide du pouvoir : capacité d’influencer, d’accéder aux ressources et de définir la réalité pour soi et pour les autres.

Autrement dit, le patriarcat décide qui a le micro, qui touche le salaire le plus élevé, qui peut se sentir en sécurité dans l’espace public. Les hommes cisgenres y gagnent des privilèges souvent invisibles : on les écoute davantage, on valorise leur expertise, on minimise leurs écarts de comportement.

Nommer ce système est essentiel : cela rappelle que les discriminations ne sont pas de simples « accidents » ou la somme de mauvaises intentions personnelles. Elles découlent d’un cadre qui rend ces inégalités ordinaires, donc invisibles. Comprendre cette logique structurelle est la première étape pour la déconstruire et redistribuer équitablement les droits, la parole et les opportunités. À l’échelle mondiale, une fille ou une femme sur trois subit des violences. Un chiffre qui témoigne de l’ampleur du problème et de l’urgence d’agir.

Définir les principales formes de discrimination

Pour illustrer comment ce système se manifeste au jour le jour, voici un tableau des formes de discrimination les plus fréquentes et de leurs impacts concrets. Certaines de ces discriminations prennent la forme de micro-agressions : des remarques, attitudes ou comportements souvent perçus comme anodins ou involontaires, mais qui, à force de répétition, renforcent les stéréotypes et participent à l’exclusion.

Sexisme

Definition : Traitement défavorable basé sur le fait d’être perçu·e comme femme ou fille.

Exemple : Une mère voit sa carrière freinée dès l’annonce d’une grossesse, alors que son collègue homme cisgenre reçoit plus facilement une promotion.

Transphobie

Definition : Peur, rejet ou violence envers les personnes transgenres.

Exemple : Refus d’embauche d’une candidate trans au motif qu’elle « perturberait l’équipe ».

Mégenrage ou deadnaming volontaire

Definition : Utilisation répétée d’un mauvais pronom ou du prénom de naissance pour nier l’identité d’une personne.

Example : Appeler systématiquement « il » une élève non binaire qui demande « iel ».

En résumé, ce tableau montre que les mêmes mécanismes de privilège - économiques et symboliques - placent les hommes cisgenres en haut de l’échelle et marginalisent les personnes FLINTA (Femmes, Lesbiennes, Intersexes, Non binaires, Trans et Agenres).

Cette exclusion devient encore plus forte quand plusieurs facteurs d’oppression se croisent : c’est ce qu’on appelle l’intersectionnalité (par exemple, une femme trans racisée subit à la fois sexisme, transphobie et racisme). On parle alors d’exclusion systémique, parce que ce n’est pas un incident isolé mais tout un réseau d’institutions, de lois et de normes sociales qui verrouille l’accès aux ressources et aux espaces de pouvoir.

Cas concrets à l’école, au travail, et dans le sentiment de sécurité

Pour mesurer l’impact des stéréotypes au quotidien, regardons trois terrains clés : l’école, le monde du travail et la sécurité dans l’espace public. Voici quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes :

Éducation

Manifestation de l’inégalité : Dans le monde, les filles de 5 à 14 ans passent 40 % de temps en plus que les garçons (soit 160 millions d’heures) à des tâches ménagères non payées.

Conséquence : Les filles et les femmes passent plus de temps aux tâches ménagères que les hommes, ce qui grignote leur temps d'étude et les empêche de choisir certaines carrières.

Emploi

Manifestation de l’inégalité : Les jeunes femmes accèdent moins aux postes à responsabilité et à un salaire égal. Partout dans le monde, les femmes ne détiennent que 26% des sièges parlementaires.

Conséquence : Les filles et les femmes gagnent souvent moins que les hommes et beaucoup ne reçoivent pas de revenus réguliers ou décents.

Santé & Sécurité

Manifestation de l’inégalité : En Belgique, 91% des filles ont été harcelées sexuellement en rue. Aux États-Unis, 25 % des adultes trans ont été deadnamé·es (appelés par leur ancien prénom) ou mégenré·es par du personnel soignant

Conséquence : Les filles et les femmes vivent dans un stress constant, s'isolent socialement et risquent des violences physiques.

Masculinités toxiques : pourquoi tout le monde paie le prix

Depuis peu, on assiste à un retour des discours masculinistes, mis en exergue par les géants de la tech. En janvier 2025, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg a déclaré dans un podcast que les entreprises étaient devenues émasculées et qu’il fallait célébrer un peu plus l’agressivité pour ramener de l’énergie masculine au bureau. Dans le même temps, Meta a aboli ses programmes pour garantir la diversité sur ses plateformes.

Par effet boule de neige, les cercles masculinistes virtuels nourrissent une peur collective de « perdre ses privilèges », qui renforce le sentiment de crise identitaire masculine. Des discours toxiques que l’on retrouve dans les cours de récré, les vestiaires ou la sphère politique, afin de justifier le backlash contre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+.

Pour fissurer cette armure viriliste, il faut agir sur plusieurs leviers :

- Nommer le problème : reconnaître que la virilité toxique n’est pas la masculinité en soi, mais une version restrictive qui blesse tout le monde.

- Proposer d’autres modèles : valoriser les hommes qui vivent leur masculinité de façon ouverte et égalitaire, expriment leurs émotions, partagent les tâches domestiques ou choisissent les métiers du soin.

- Apprendre les émotions : intégrer à l’école des ateliers où filles et garçons identifient et verbalisent tristesse, peur ou joie sans jugement.

- Responsabiliser les plateformes : exiger des réseaux sociaux qu’ils promeuvent des discours égalitaires et freinent la propagation des contenus misogynes ou haineux envers les minorités.

Démonter ces masculinités toxiques permet de libérer toutes les identités de genre : les garçons peuvent enfin pleurer sans honte, les filles et personnes queer peuvent sortir du cadre sans risque, et la société gagne en bien-être collectif.

Genre et droits humains : cap sur l’égalité d’ici 2030

Adoptés par l’ONU en 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) sont 17 jalons que chaque État s’est engagé à atteindre d’ici 2030 : éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tou·te·s. L’ODD 5 place l’égalité des genres au cœur de cet agenda, parce qu’aucun progrès économique ou écologique ne vaut si la moitié de l’humanité reste discriminée.

La réalité reste pourtant préoccupante : plus de 60 pays limitent encore la liberté d’expression ou d’association des personnes LGBTQIA+, et la violence fondée sur le genre persiste partout dans le monde.

Les Principes de Yogyakarta (2006, complétés en 2017) rappellent pourtant que les droits humains existants s’appliquent pleinement à l’orientation sexuelle, à l’identité et à l’expression de genre, ainsi qu’aux caractéristiques sexuelles ; ils servent de référence aux juristes et aux militant·e·s pour évaluer lois et politiques.

-

Comment lutter contre les stéréotypes de genre et le sexisme

Dans un monde idéal, l’égalité des genres serait la toile de fond de chaque décision : chacun·e choisirait librement ses études, son métier, son look et prendrait la parole sans obstacle social ou juridique. Le pouvoir, les ressources et le respect circuleraient équitablement entre toutes les identités de genre.

Mais tant que les normes patriarcales persisteront et infuseront nos lois, nos médias et nos habitudes, l’égalité restera un objectif à atteindre, pas une réalité vécue.

Cap sur les droits à venir

Pour passer de l’intention à l’action, plusieurs priorités doivent être mises à l’agenda :

- La reconnaissance juridique des identités transgenres, non binaires et / ou fluides dans tous les documents officiels.

- L’accès universel à des soins de santé sexuelle, reproductive et d’affirmation de genre, sans pathologisation ni surcoût.

- Une égalité salariale réelle et un partage équitable des tâches domestiques.

- Une protection complète contre les violences basées sur le genre, y compris en ligne, et une protection spécifique pour les personnes demandeuses d’asile persécutées en raison de leur identité de genre ou orientation sexuelle.

Cinq façons concrètes de lutter contre le sexisme

Voici cinq actions simples et efficaces pour lutter contre les stéréotypes de genre : mises bout à bout, elles font glisser le sexisme du quotidien vers la sortie. À toi et tes proches de jouer pour influencer les choses, une étape à la fois !

- Apprendre et déconstruire

Se documenter et lire sur le sujet, par exemple Pourquoi nous devons parler de masculinité, pour comprendre comment les normes viriles alimentent le sexisme.

Participer à des ateliers inspirés du guide PedTool, où le sport sert de terrain d’entraînement pour prévenir les violences basées sur le genre, apprendre le respect mutuel et construire un esprit d’équipe inclusif. - Modifier les espaces éducatifs

Mettre fin à l’orientation genrée des filières : inviter des femmes ingénieures et des hommes infirmiers à témoigner en classe.

Réviser manuels, affichages et évaluations pour supprimer les clichés. - Agir dans la sphère professionnelle

Revendiquer des grilles salariales transparentes et des congés parentaux équitables.

Créer des politiques anti-harcèlement qui protègent explicitement les personnes LGBTQIA+. - Répondre aux micro-agressions

Recadrer toute personne qui sort une mauvaise blague sexiste.

Utiliser les bons pronoms et corriger ceux et celles qui mégenrent une personne. - Militer et soutenir

Soutenir des organisations locales, comme la fédération flamande Çavaria, partenaire de Plan International Belgique, qui défend les droits des personnes LGBTQIA+, ou participer à des séminaires SOGIESC (le sigle anglais pour Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression & Sex Characteristics).

Signer des pétitions, écrire aux représentant·e·s politiques, participer à des marches pour l’égalité.

En combinant apprentissage critique, transformation des institutions et actions citoyennes, on peut créer un effet domino : chaque stéréotype démonté rend l’espace plus sûr et plus libre pour toutes les identités de genre.

Alors, challenge accepté ?

-

Plan International en action

De nombreuses ONG s’engagent sur cette question du genre et jouent un double rôle : non seulement elles amplifient la voix des personnes concernées, mais elles créent des ponts avec les décideur·euse·s.

Les jeunes en sont souvent le moteur : ils et elles conçoivent des campagnes sur les réseaux sociaux, interviennent en classe, interpellent les communes pour réclamer des espaces publics plus sûrs. Une énergie collective qui bouscule les freins institutionnels et rend visibles des réalités trop souvent ignorées.

Une approche transformative

Plan International adopte sur ce sujet une approche « transformative » : l’objectif n’est pas de compenser les inégalités, mais de changer les normes sociales et les structures de pouvoir qui les fabriquent.

Concrètement, cela signifie :

- Questionner les stéréotypes dès l’enfance : ateliers interactifs, jeux de rôle, analyse critique des manuels scolaires.

- Renforcer le leadership des filles et des personnes non binaires : formation à la prise de parole, mentorat, participation aux conseils d’école.

- Impliquer les garçons et les hommes : discussions sur les masculinités, mise en évidence des bénéfices d’une société plus égalitaire pour tout le monde.

Pour découvrir les initiatives qui avancent déjà dans ce sens, consulte la page LGBTIQ+ inclusion et la position de Plan International sur les droits SOGIESC.

Notre organisation met également en place des actions concrètes sur le terrain, comme ces trois projets menés en Belgique et en Afrique :

- Champions of Change : des groupes mixtes de jeunes déconstruisent les clichés dans leurs quartiers, organisent des matchs de foot non genrés, conçoivent des podcasts sur le consentement... En Belgique, une école liégeoise a par exemple choisi le slam, le rap et la création d’une fresque pour faire entendre sa voix sur cette question de l’égalité de genre.

- Gender School : un établissement pilote à Ostende transforme ses règles vestimentaires, rend ses toilettes toutes-genrées et intègre des modules de débat sur les droits sexuels et reproductifs.

- L'École des maris : Au Niger, maris et futurs maris se retrouvent durant des ateliers, pour discuter consentement, partage équitable des tâches et soutien à la scolarité des filles, afin de bousculer les normes patriarcales au sein du foyer.

En misant sur l’éducation, l’engagement et la remise en cause des rapports de pouvoir, ces initiatives font naître, pas à pas, une culture où chaque identité de genre s’épanouit librement.

Prêt·e à faire bouger les choses avec nous ?

FAQ

Comment définir le genre ?

Le gender désigne les rôles, normes et expressions qu’une société associe aux identités féminines, masculines ou non binaires. Il varie selon les cultures et le temps, contrairement au sexe biologique qui décrit uniquement l’anatomie.

Quelles sont les différentes identités de genre ?

Au-delà de « femme » et « homme », il existe des identités non binaires, agenres, genderfluid, bigender, mais aussi transgenres (identité différente du sexe assigné) ou cisgenres (identité alignée). Chaque identité peut combiner une expression féminine, masculine ou neutre et des pronoms choisis.

Qu’est-ce qu’une personne non binaire ?

Une personne non binaire ne se sent ni exclusivement femme ni exclusivement homme. Elle peut se situer entre les deux, osciller avec le temps ou refuser la binarité. Beaucoup optent pour des pronoms neutres comme « iel », d’autres alternent.

Quels sont les stéréotypes de genre ?

Les stéréotypes de genre sont des raccourcis collectifs - « les filles sont douces, les garçons, forts » - qui assignent émotions, couleurs, métiers ou loisirs dans des cases. Ces clichés réduisent l’éventail des choix, renforcent les inégalités salariales et nourrissent la violence sexiste.

Qu’est-ce que la discrimination liée au genre ?

Une discrimination de genre survient lorsqu’une personne est traitée plus mal ou perd une opportunité en raison de son identité ou de son expression : sexisme dans le recrutement, transphobie médicale, mégenrage à répétition. Ces discriminations touchent surtout les personnes FLINTA et aggravent les inégalités existantes.

Comment lutter pour l’égalité des genres ?

L’égalité se gagne en apprenant, en questionnant les normes, en corrigeant manuels et salaires, en respectant les pronoms, en créant des espaces sûrs et en soutenant des lois et associations qui défendent chaque identité.