Violences faites aux femmes : comprendre et agir ensemble

Regarde autour de toi, dans ta classe ou ton bureau : statistiquement en Belgique, près d’une femme sur trois déclare avoir déjà subi une violence grave, d’après l’enquête européenne EU-GBV qui concerne les violences basées sur le genre. Il s’agit de violences physiques, sexuelles ou psychologiques, que ce soit dans leur environnement proche ou non.

Une étude de Plan International Belgique démontre aussi que 91 % des filles et 28 % des garçons interrogé·e·s ont déjà subi du harcèlement sexuel. Des chiffres qui montrent un réel problème sociétal.

Mais alors… à quoi ressemblent concrètement ces violences ? Elles peuvent être visibles, comme des coups, ou bien insidieuses, comme des remarques sexistes, du harcèlement, le contrôle des vêtements ou fréquentations. Ton/ta partenaire lit tes messages privés « pour se rassurer ». C’est déjà un red flag.

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il ne s’agit pas juste d’« incidents isolés ». Ces violences prennent racine dans des rapports de pouvoir inégalitaires et des stéréotypes sexistes, toujours présents dans nos sociétés.

Elles peuvent aussi survenir dans différents contextes : au sein d’un couple, à l’école, dans la rue, en ligne ou encore au travail. Le harcèlement de rue, par exemple, est une forme très banalisée de violence : des regards insistants, des commentaires déplacés ou même des attouchements non consentis. Tout ça, ce sont des violences, même si elles sont parfois minimisées. Ça ne concerne pas qu’un groupe en particulier : peu importe ton pays, ton quartier, ton milieu ou ton niveau de revenu, personne n’est à l’abri. Pour beaucoup de filles et de jeunes femmes, ces agressions font même partie du quotidien. Frustrant et révoltant, non ?

Qu’est-ce que la violence basée sur le genre ?

La violence basée sur le genre : définition

Pour bien comprendre de quoi on parle, il est intéressant de reprendre les définitions officielles et précises.

Selon la Convention d’Istanbul, un texte international de référence signé par de nombreux pays européens (dont la Belgique), la violence à l’égard des femmes désigne « tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée » (article 3.a).

Plus spécifiquement, la violence de genre à l’égard des femmes est définie comme « toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée » (article 3.d).

En d’autres mots ? Il s’agit de violences commises parce qu’une personne est perçue comme femme, fille, trans ou non-binaire. Ces violences ne se limitent pas aux coups : elles incluent aussi les blagues sexistes, les commentaires déplacés, le harcèlement en ligne, les mutilations génitales, ou encore les mariages forcés. Toutes ces formes d’agressions ont un but commun : contrôler le corps, les choix et la voix d’une fille ou d’une femme.

Les conséquences des violences basées sur le genre sont lourdes et les filles en paient souvent le prix fort : décrochage scolaire, perte de confiance, troubles de santé mentale… Mais l’impact va encore plus loin. Ces violences fragilisent nos sociétés entières, freinent l’égalité et sapent la démocratie.

Reconnaître la spécificité des violences faites aux femmes, c’est permettre aux services sociaux, à la police et à la justice d’agir de manière plus juste et efficace. Cela permet aussi de mettre davantage en lumière certaines problématiques, afin qu’elles soient intégrées dans les politiques gouvernementales. Et c’est aussi l’occasion pour nous toutes et tous de déconstruire les stéréotypes sexistes, que ce soit dans les pubs, les jeux vidéo ou les cours de récré.

Pourquoi parle-t-on aussi de violences faites aux filles ?

Parler de « violences faites aux femmes » ne suffit pas à englober l’ampleur du problème : les filles et jeunes femmes vivent également des réalités spécifiques avant même d’atteindre l’âge adulte :

- Avant 18 ans, elles sont particulièrement exposées à des formes de violence comme les mariages d’enfants, les violences en milieu scolaire et le harcèlement de rue.

- À l’échelle mondiale, plus d’une adolescente sur trois a déjà subi une agression physique ou sexuelle. En effet, selon l’OMS, 1 adolescente sur 4 (24 %) ayant été en relation subit une violence physique ou sexuelle avant ses 20 ans, et 16 % l’ont vécu durant l’année écoulée.

Cette réalité statistique explique pourquoi on doit aussi parler de violences faites aux filles : même si les femmes adultes en sont victimes, les adolescentes ne sont pas non plus épargnées, souvent dans leur environnement immédiat (école, rue, relations formelles ou informelles). Elles portent alors les séquelles de ces agressions très tôt dans leur vie.

Toutes les 3 secondes, une fille est mariée de force dans le monde, avec des conséquences graves sur sa santé, son éducation et son autonomie économique. Ces mariages précoces augmentent le risque d’abandon scolaire, de grossesses précoces et répétées, et d’exposition à la violence domestique, piégeant les filles dans la pauvreté et limitant leurs perspectives d’avenir.

Les différentes formes de violences sexistes et sexuelles

Ces violences ne prennent pas toujours la même forme, mais ont toutes un point commun : elles brisent des vies. Derrière les statistiques, ce sont des milliers de filles, jeunes femmes et personnes de genre marginalisé qui subissent chaque jour des actes de contrôle, de domination ou d’humiliation. La palette est large :

- Violence physique : coups, brûlures, strangulation. Elle laisse des bleus visibles, mais aussi un stress post-traumatique durable.

- Violence sexuelle : de l’agression verbale au viol conjugal.

- Violence psychologique : dénigrements, isolement, menaces contre la famille...

- Violence économique : empêche d’avoir un revenu, de gérer son argent ou pousse à contracter des dettes.

- Cyberviolence : comme le revenge porn (la diffusion de photos intimes sans accord), le doxxing (le partage d'infos personnelles pour harceler) ou les deepfakes (des vidéos truquées qui font dire ou faire à quelqu’un ce qu’il ou elle n’a jamais fait).

- Violence institutionnelle : quand une plainte est minimisée par la police ou que la justice tarde à agir pour protéger.

Donner un nom à chaque type de violence est essentiel. Pour les personnes concernées, cela permet de mieux comprendre ce qu’elles vivent. Pour les professionnels - travailleurs et travailleuses sociales, juristes, psychologues -, c’est une boussole pour proposer le bon soutien : refuge, accompagnement juridique, suivi thérapeutique…

Connaître ces formes de violence permet aussi de réaliser qu’un simple geste déplacé n’est pas « juste une blague » : c’est déjà une atteinte. Plus vite on réagit, plus on a de chances d’arrêter la spirale avant qu’elle ne mène à des violences graves, parfois irréparables.

— Ayame, 15 ans, Gand

« Je suis confrontée au harcèlement de rue tous les jours, pas de manière très intense, mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Ce sentiment de devoir faire attention m'habite. Il faut être prudente, ne pas rester seule. C'est le devoir de toutes et tous de rendre l'espace public plus sûr. »

Parmi ces 6 types de violence, concentrons-nous un instant sur les violences psychologiques et économiques. Moins visibles que les coups, elles passent souvent sous le radar. Pourtant, leurs effets sont profonds, durables, et trop souvent banalisés.

Violence psychologique envers les femmes et les filles

« Tu n’es rien sans moi ! », « Qui voudrait de toi ? ». Répétées jour après jour, ces phrases rongent l’estime de soi. La violence psychologique envers les femmes est insidieuse : pas de côtes cassées, mais des blessures invisibles qui s’incrustent dans la mémoire et redessinent la perception de soi. Au début, ça ressemble à une (mauvaise) blague. Puis ça se transforme en doute. Et enfin, en peur.

Ces blessures prennent souvent la forme de manipulations sournoises :

- Gaslighting : l’agresseur fait douter la victime de ses propres souvenirs (« Tu inventes », « Tu es trop sensible »), jusqu’à brouiller sa boussole intérieure ;

- Blame-shifting : chaque reproche est retourné contre la victime, qui finit par s’excuser pour des faits qu’elle n’a pas commis ;

- Love-bombing et retrait abrupt : alternance d’affection intense et de froideur calculée, maintenant la victime dans l’incertitude et la dépendance émotionnelle.

Ce jeu d’emprise perturbe la concentration, envahit le sommeil et accroît l’anxiété. On parle de micro-traumatismes cumulatifs. Quand la violence psychologique dure, elle peut provoquer des troubles alimentaires, des crises de panique ou de la dissociation. Autant de cicatrices mentales que les examens médicaux ne révèlent pas.

Elle débute souvent par la « blague » humiliante devant des proches, se poursuit par la surveillance des messages, avant de finir parfois en menaces de mort. Les filles et jeunes femmes qui utilisent régulièrement leur téléphone sont particulièrement vulnérables : un partenaire peut exiger le partage du mot de passe, géolocaliser le téléphone ou les spammer d’appels. L’emprise est un piège : plus la victime doute d’elle-même, moins elle ose dénoncer ces comportements.

En Belgique, plus de la moitié des appels au numéro d’aide 0800 30 030 concernent ce type de violence. Les conséquences ? L’ONE, l’Office de la Naissance et de l’Enfance parle des troubles alimentaires, des tentatives de suicide, de l’abandon des études…

Violence économique envers les femmes : un phénomène méconnu

Imagine que tu ne peux plus consulter ton compte en banque, que tu dois justifier chaque euro ou signer un prêt que tu ne comprends pas. C’est ce qu’on appelle de la violence économique, qui enferme ses victimes, souvent des femmes ou des filles, dans la dépendance. Souvent, les agresseurs confisquent leurs cartes bancaires, empêchent de travailler ou endettent la famille pour maintenir son contrôle. Les filles et jeunes femmes migrantes ou étudiantes, sans réseau ni revenu stable, sont particulièrement exposées à ce type de violence.

Un exemple devenu viral ? L’affaire Britney Spears. Après treize ans sous tutelle, la pop star a dénoncé devant la justice un système qui lui interdisait de gérer son argent ou même de prendre des décisions personnelles. Son témoignage a poussé le Sénat américain à organiser, le 28 septembre 2021, une audition baptisée « Toxic Conservatorships: The Need for Reform », clin d’œil à son tube Toxic, pour exiger une réforme des tutelles abusives. Pas besoin d’être une pop-star : perdre l’accès à ton compte étudiant suffit pour te piéger et te priver d’autonomie. Cette médiatisation rappelle que la violence économique peut frapper partout, même sous les projecteurs.

Même en Belgique, la législation belge reconnaît rarement ce type de maltraitance comme motif d’ordonnance de protection. Les conséquences dépassent pourtant le portefeuille :

- isolement social,

- impossibilité de quitter le domicile,

- danger réel de finir à la rue.

Nommer la violence économique, c’est la première étape pour la démanteler. Rendons l’argent à sa fonction : un tremplin d’autonomie, pas une arme de contrôle.

Chiffres clés en Belgique et dans le monde

Voici un état des lieux chiffré : ces indicateurs belges et mondiaux mettent en lumière l’ampleur réelle des violences faites aux femmes et aux filles. Des données qui bousculent parfois les idées reçues.

- En Belgique, une femme sur cinq a subi une forme de violences basées sur le genre au cours de sa vie.

- Chaque année, on recense plus de 40 000 plaintes relatives à des agressions sexuelles, mais on estime que seul un cas sur dix est signalé. 1 plainte sur 10 seulement ? Imagine si 90 % des braquages restaient sous silence…

- À Bruxelles, 40 % des adolescentes ne se sentent pas en sécurité dans les transports publics.

- À l’échelle mondiale, l’OMS révèle qu’une fille sur trois subit de la violence physique ou sexuelle avant 18 ans, et que 137 femmes sont tuées chaque jour par un proche.

- Le coût économique total des violences faites aux femmes et aux filles est évalué à environ 2 % du Produit Intérieur Brut mondial, soit près de 2 000 milliards USD par an. A titre de comparaison, l’ensemble du secteur pharmaceutique mondial représente à peine 1% du PIB et celui de la mode et de l'habillement, 1,6%.

Pourtant, les budgets alloués à la prévention représentent souvent moins de 1 % des dépenses publiques. Pourquoi tant d’écart ? Parce que les violences restent sous-déclarées et les statistiques officielles ne prennent pas toujours en compte la cyberviolence ou la violence économique.

Que fait la Belgique pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles ?

Ces dernières années, la Belgique a posé plusieurs jalons importants :

- Ratification de la Convention d’Istanbul et Plan d’action national 2021-2025

Ce plan fédère les ministères, fixe des objectifs mesurables et impose un suivi annuel pour réduire les violences sexistes. - Financement des Centres de prise en charge des violences sexuelles

Ces centres offrent, 24 h/24, un accueil médical, psychologique et médico-légal gratuit, afin que les survivantes n’aient qu’une seule porte à pousser. - Révision du Code pénal autour du consentement

Le viol est désormais défini par l’absence de « oui » explicite, ce qui facilite les poursuites même sans traces de violence physique. - Campagnes nationales de sensibilisation

Que ce soit dans le cadre de la campagne Stop Au Sexisme ou de la marche de sensibilisation Ça suffit !, des affiches, vidéos et médias sociaux ciblent à la fois les filles et jeunes femmes, leurs proches et les potentiels agresseurs pour changer les comportements.

Malgré ces avancées, les moyens restent dispersés et la justice prend du temps : compte environ 18 mois pour qu’un dossier de violences sexuelles soit jugé en correctionnelle. Les refuges, quant à eux, manquent cruellement de places pour accueillir des femmes ou jeunes filles qui ont échappé à une situation abusive.

Il y a toutefois de bonnes nouvelles : le nouveau projet « Appelle Alice », un service de transport pour les victimes de violences sexuelles, est étendu à tout Bruxelles. Quant au mot-code Ask for Angela, il utilisé internationalement dans les bars et clubs, pour demander de l’aide discrètement

Envie de faire bouger les choses ?

Écris à ta commune ou aux député·e·s concerné·e·s pour réclamer davantage de budget, jette un œil à notre dossier sur le consentement ou découvre comment l’éducation des filles brise le cercle de la violence : cela te permettra d’en discuter autour de toi et de sensibiliser tes proches.

Des lois existent ; restons mobilisé·e·s pour qu’elles changent vraiment la vie des filles et jeunes femmes.

Pourquoi ces violences persistent-elles et s’aggravent-elles ?

Les violences basées sur le genre ne proviennent jamais d’un seul facteur. Elles s’enracinent dans un ensemble d’éléments culturels, économiques et technologiques, qui interagissent et se renforcent mutuellement.

Parmi les causes et moteurs identifiés, on retrouve :

- Les normes patriarcales valorisent la domination masculine.

- Les médias véhiculent des stéréotypes qui banalisent la « jalousie romantique », une idée très présente dans la pop culture, selon laquelle la jalousie serait une preuve d’amour. Tu as déjà entendu « si je suis jaloux, c’est parce que je t’aime » ? Spoiler alert : c’est un comportement toxique.

- Les conflits et crises humanitaires multiplient le stress et réduisent l’accès aux services de soutien. Le confinement de 2020 a ainsi fait exploser les appels d’urgence de 70 %.

- Les discriminations raciales, le handicap, l’orientation sexuelle ou encore l’identité et l’expression de genre intensifient encore la vulnérabilité : on parle d’intersectionnalité. Les filles et jeunes femmes migrantes sans papiers craignent par exemple de porter plainte par peur d’être expulsées.

- Les algorithmes des réseaux sociaux favorisent parfois le contenu haineux, la mésinformation et la désinformation, exposant les adolescentes à la cyberviolence.

- L’impunité reste un facteur clé : quand les agresseurs ne sont pas sanctionnés, le message envoyé est clair : ils peuvent récidiver sans courir le risque d’être sanctionnés.

Quelles conséquences sur les filles et les jeunes femmes ?

Les violences basées sur le genre produisent un effet domino qui freine l’apprentissage, fragilise la santé, engendre des inégalités et de la précarité... Les répercussions peuvent être nombreuses :

- Physiques : blessures, grossesses non désirées, infections sexuellement transmissibles, handicaps permanents.

- Psychologiques / Traumatismes : anxiété, dépression, idées suicidaires, perte d’estime.

- Mariage forcé : union précoce qui retire la liberté de choix et accroît le risque de violences domestiques.

- Déscolarisation : absentéisme et décrochage liés aux agressions ou au mariage précoce, fermant l’accès à des études et à l’emploi.

- Économiques : dépenses médicales, journées de travail perdues, dépendance financière durable, absence d’émancipation.

- Sociales : stigmatisation, isolement de la communauté, revictimisation (ce terme désigne le fait pour une personne victime d'une violence ou d'un traumatisme de subir une nouvelle victimisation, souvent à travers des réactions négatives, du déni, de la minimisation ou du manque de soutien).

- Transmission intergénérationnelle : répétition des violences et des inégalités au sein des familles et des communautés.

Bokayo, 17 ans, agressée durant la nuit

Bokayo*, 17 ans, vit avec sa grand-mère en Ethiopie dans un camp de personnes déplacées, où les filles sont particulièrement exposées à la violence :

« Un jour, j’étais seule pendant la nuit. Un homme est venu et m'a violée. Je dormais profondément. Il faisait si sombre que je n'ai aucune idée de qui c'était. Ensuite, il s'est enfui. »

Après son agression, Bokayo n'a parlé à personne de ce qui s'était passé, tant elle était traumatisée, et ne pouvait pas dormir la nuit, terrifiée à l'idée que son violeur revienne. Quelques mois plus tard, les voisins de Bokayo ont remarqué que son ventre était gonflé et elle a réalisé qu’elle était enceinte. Cet événement l’a forcée à abandonner les cours, ce qui rend plus difficile sa sortie de la pauvreté.

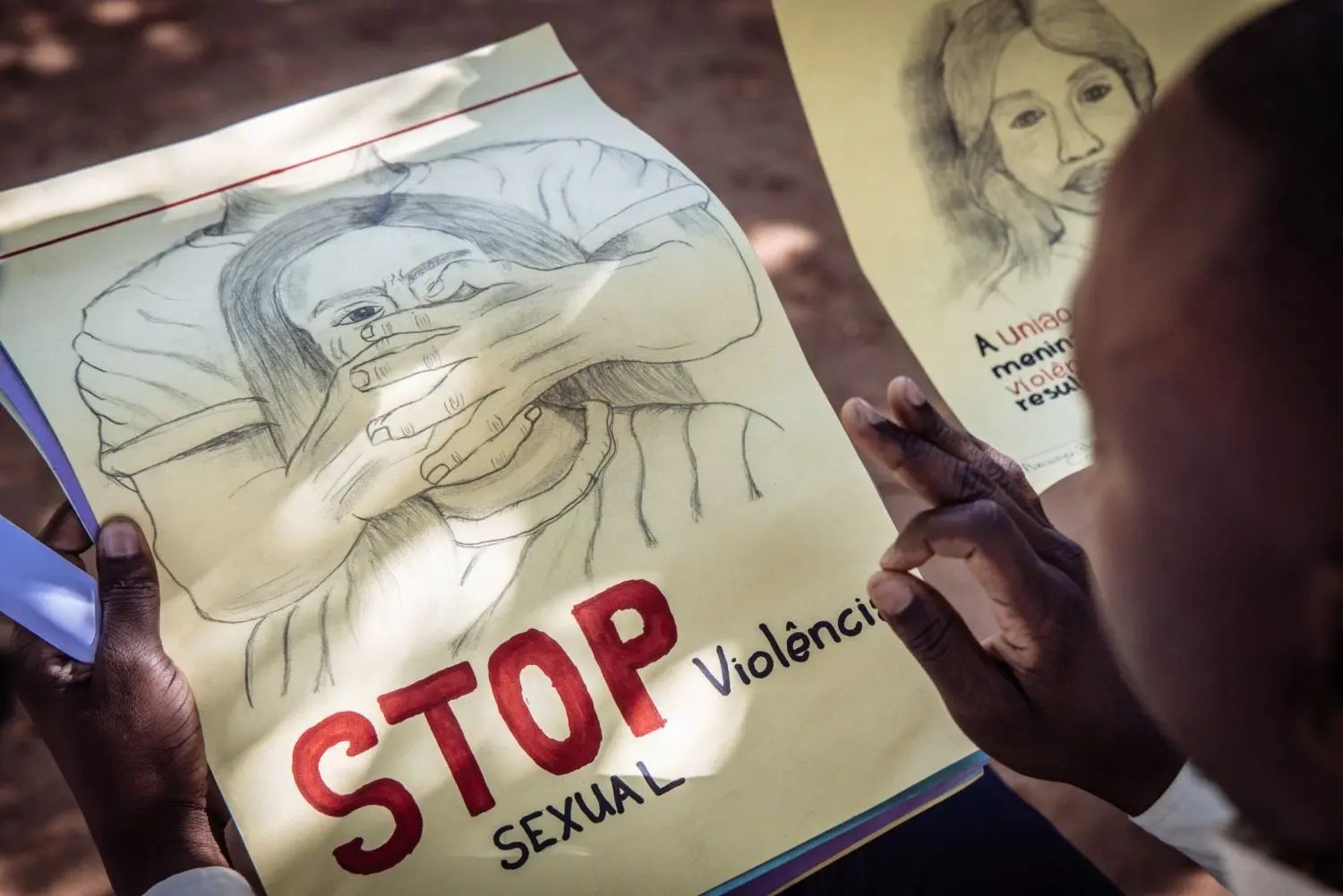

Violences sexistes au Pérou

Au Pérou également, les adolescentes, en particulier dans les zones rurales, sont confrontées à des risques accrus de violences sexuelles et de grossesses précoces, souvent exacerbés par la pauvreté et des normes culturelles bien ancrées.

« Les principaux défis auxquels font face les filles et les jeunes femmes sont les stéréotypes sexistes, la violence et l’intimidation », explique Mitzy, active au sein du projet Decidir sin Violencia (décider sans violence). « Cela nous affecte émotionnellement et psychologiquement et nous fait nous sentir moins sûres de nous et douter de nos propres capacités. »

Comment lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles ?

Pour obtenir des résultats durables, il faut avancer sur quatre axes complémentaires : prévenir, protéger, poursuivre et réparer.

- Prévenir. Et si on coupait la violence à la racine ? Ça commence dès le primaire, avec des ateliers interactifs sur le consentement qui transforment le simple « Non, c’est non » en réflexe collectif. Dans les clubs de sport, on adopte un « code vestiaire » qui bannit les insultes sexistes et valorise le fair-play. Les profs, coachs et influenceur·euse·s suivent des modules sur les masculinités positives : apprendre à dire « J’ai peur » ou « J’ai tort » devient aussi naturel que célébrer une victoire. Résultat : moins de clichés, plus de respect et surtout des jeunes qui grandissent sans associer amour et contrôle.

- Protéger. Quand la violence frappe, chaque minute compte. Pour lutter contre la violence faite aux femmes, les survivantes doivent trouver de l’aide rapidement et sans obstacle : numéro d’assistance gratuit 24h/24 (0800 30 030 en Belgique), refuges accessibles pour tout·e·s (y compris mineur·e·s et personnes en situation de handicap) et fonds d’urgence, afin de quitter un environnement dangereux dès que c’est nécessaire.

- Poursuivre. Réduire l’impunité passe par des enquêtes policières sensibles au genre, des audiences accélérées pour les violences sexuelles, des ordonnances d’éloignement automatiques et, lorsque c’est possible, des tribunaux spécialisés.

- Réparer. La reconstruction nécessite un soutien psychosocial sur la durée : thérapies, groupes de parole, réinsertion scolaire ou professionnelle, et formations à l’autonomie financière ou à l’entrepreneuriat.

Ces mesures fonctionnent vraiment quand les filles et les jeunes femmes sont impliquées à chaque étape ; leurs besoins et leurs avis guident les solutions

Que fait Plan International Belgique ?

Pour contrer l’ensemble des répercussions détaillées plus haut, Plan International mène des actions ciblées, qui couvrent la sécurité, le bien-être, l’éducation et l’autonomie économique des filles.

Notre organisation agit à différents niveaux : ateliers dans les écoles, campagnes de sensibilisation pour rendre l’espace public sûr et inclusif, pour lutter contre le cyberharcèlement sexiste ou les mariages précoces, accompagnement juridique et plaidoyer pour des lois plus protectrices et des budgets adaptés.

Quelques exemples concrets ?

Offrir des lieux sûrs et un soutien psychosocial

Au Mali, douze « Girls Safe Spaces » accueillent déjà plus de 2 500 adolescentes. Ce sont des environnements sûrs qui permettent aux jeunes filles de s’autonomiser en accédant à l’éducation et à des services de santé. Des animatrices, souvent issues de la communauté, guident et écoutent les participantes, tout en les informant sur la violence sexiste et les mariages précoces.

Rendre l’espace public vraiment accessible

En Belgique, des jeunes de sept villes se mobilisent pour des villes sûres et inclusives. Au programme : un dialogue en direct avec les responsables politiques et la prise en compte de leurs recommandations dans les plans locaux de sécurité.

Stopper les mariages forcés et la déscolarisation

Au Niger et au Vietnam, des adolescentes continuent d’aller à l’école, grâce à des campagnes communautaires, des bourses d’étude et des clubs de filles. A l’échelle de 29 pays, ce sont près de 8 millions de filles qui ont pu rester sur les bancs de l’école en 2022, réduisant ainsi le risque de mariage précoce.

Briser la transmission intergénérationnelle des violences

Des sessions « Parents-filles » et des modules sur les masculinités positives réduisent la pression sociale et financière qui pousse aux mariages d’enfants. Au Niger, dans les villages où ces ateliers ont été organisés, un parent sur trois a renoncé à marier sa fille avant 18 ans.

Former de jeunes leadeuses pour sensibiliser leur communauté.

Aux Philippines, via le projet Protection from Violence, de jeunes filles apprennent à s’impliquer dans leur communauté et influencer les politiques par le biais du plaidoyer et du lobbying. Leur action permet aux enfants, en particulier aux filles et aux jeunes femmes, de se prémunir contre toutes les formes de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence.

Nezel Kate, 16 ans, jeune leadeuse dans sa communauté, explique son implication : « Lorsque nos dirigeant∙e∙s prennent des décisions ou élaborent des politiques qui nous affectent, il est important que nous puissions partager nos idées et nos expériences pour les aider à prendre des décisions qui nous seront bénéfiques. »

À travers tous ces projets, Plan International agit de façon concrète, pour traiter les violences basées sur le genre à la racine et dans leurs conséquences. Notre mission : chaque fille et jeune femme puisse se remettre sur pied, poursuivre ses études et bâtir son avenir en toute sécurité.

Comment agir, toi aussi ?

Toi aussi, tu peux agir à ton niveau et faire une vraie différence. Tu peux par exemple :

- intervenir si tu subis ou es témoin d’une violence sexuelle. La méthode « Déléguer, Distraire Documenter » te permet de demander du renfort, créer une diversion et conserver des éléments de preuve tout en restant en sécurité.

- lire et partager notre guide « La violence sexuelle et basée sur le genre contre les enfants».

- liker ou partager une tout post réseaux sociaux relatif au consentement, pour accroître sa visibilité. Chaque geste compte !

- sensibiliser ta famille ou ton groupe de potes sur cette question de la violence faite aux femmes adapter ton langage pour casser les stéréotypes.

- signaler une blague sexiste, un commentaire dégradant ou une vidéo qui banalise les violences.

- écouter avec bienveillance et sans jugement toute personne ayant subi une forme de violence et l’orienter vers des professionnels.

- devenir bénévole pour Plan International.

- soutenir Plan International et faire un don pour nos programmes, qui visent à prévenir les violences sexistes.

- partager cet article et amplifier la voix des filles et jeunes femmes.

Stop aux violences faites aux femmes et aux filles !

Elles ne sont pas une fatalité : chaque signalement, chaque ‘non’, chaque main tendue entame leur recul. Maintenant que tu sais repérer les mécanismes d’emprise et que tu connais les ressources pour agir, passe à l’action. En unissant nos efforts, transformons chaque espace en zone de respect et d’égalité !

Envie d’agir avec nous pour normaliser le consentement ?

Devenez volontaire lors de festivals et sensibilisez d’autres personnes à cette causeou rejoignez le conseil des jeunes de Plan International et faites entendre votre voix sur des sujets comme le consentement.

FAQ

Quelles sont les violences faites aux femmes ?

Les violences faites aux femmes couvrent agressions physiques ou sexuelles, harcèlement, violences psychologiques, économiques et cyber, ainsi que mutilations génitales et mariages forcés : elles visent surtout filles et jeunes femmes.

Quelles sont les 3 types de violence ?

Les violences les plus fréquentes sont : la violence physique (coups et blessures), la violence sexuelle (du harcèlement au viol) et la violence psychologique (insultes, chantage, contrôle).

Qu'est-ce que la violence à l'égard des femmes ?

La violence à l’égard des femmes, aussi appelée violence basée sur le genre, désigne tout acte - physique, sexuel, psychologique ou économique - commis contre une personne « parce qu’elle est perçue comme femme ou fille » et visant à la contrôler, l’humilier ou la faire taire.

.jpg?length=1920&name=Image%20principale%20blog%20(1).jpg)

Festivals et consentement sexuel

Pukkelpop : avec le projet #WeCare, nous sensibilisons et informons les festivalier·ère·s sur le consentement sexuel. Sans un ...

En savoir plus

Du plaisir et rien que du plaisir pendant ...

Chacun a le droit de s’amuser dans le respect de ses limites. Au Pukkelpop et aux Ardentes, en savoir plus sur le consentement.

En savoir plus

Le pouvoir transformateur du sport pour et ...

Le projet “The Gender-Transformative Power of Sports for and by Students” vise à prévenir les violences basées sur le genre dans ...

En savoir plus

.webp?length=1920&name=Blog%20(1).webp)

.jpg?length=1920&name=201901-VNM-06_LQ_HEADER-Safercities%20(2).jpg)